भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन के रूप में प्रकट होती है। यह भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। भूकंप प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में 'रेडॉन' गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जो उस क्षेत्र में भूकंप आने का संकेत देती है।

भूकंप की उत्पत्ति और संरचना

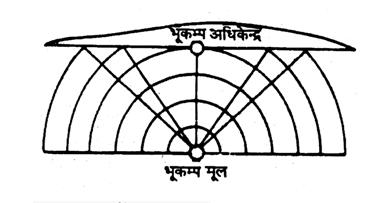

भूकंप की तरंगें जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं, उसे भूकंप मूल (Focus) कहते हैं। जहां सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव होता है, उसे भूकंप अधिकेंद्र (Epicenter) कहते हैं, जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है।

भूकंप के दौरान भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा (Elastic Energy) कहा जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगें (Seismic Waves) उत्पन्न होती हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:(i) प्राथमिक या लंबात्मक तरंगें (Primary or Longitudinal Waves)

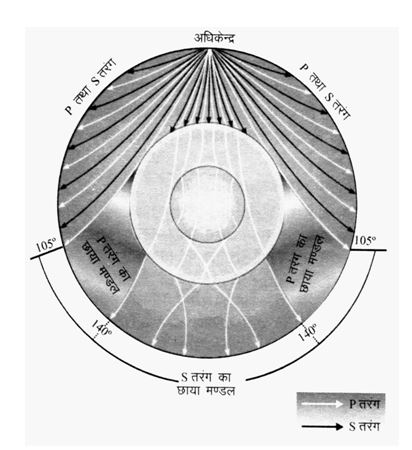

इन्हें 'P' तरंगें भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं और ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं। इनकी गति सबसे तेज होती है। ये ठोस और तरल दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, लेकिन तरल में गति धीमी हो जाती है। 'S' तरंगों की तुलना में इनकी गति 40% अधिक होती है।

(ii) अनुप्रस्थ या गौण तरंगें (Secondary or Transverse Waves)

इन्हें 'S' तरंगें कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की तरह चलती हैं और केवल ठोस माध्यम में ही संचालित होती हैं। तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं। इन तरंगों से पृथ्वी के क्रोड के तरल होने का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि ये क्रोड से होकर नहीं गुजर पातीं।

(iii) धरातलीय तरंगें (Surface or Long Period Waves)

इन्हें 'L' तरंगें कहा जाता है। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह को प्रभावित करती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। इनकी गति धीमी होती है और ये सबसे देर से पहुंचती हैं, लेकिन इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है।

भूकंप की गहराई और मापन

भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को तीन वर्गों में बांटा जाता है:

- सामान्य भूकंप: 0-50 किमी

- मध्यवर्ती भूकंप: 50-250 किमी

- गहरे या पातालीय भूकंप: 250-700 किमी

भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ (Seismograph) कहते हैं। इसके प्रमुख स्केल हैं:

- रॉसी-फोरेल स्केल (Rossi-Forell Scale): मापक 1 से 11 तक।

- मर्केली स्केल (Mercalli Scale): अनुभव-आधारित, 12 मापक।

- रिक्टर स्केल (Richter Scale): गणितीय, 0 से 9 तक, जहां प्रत्येक बिंदु पिछले से 10 गुना अधिक तीव्र होता है।

समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा (Isoseismal Lines) कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंप क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा होमोसीस्मल लाइन (Homoseismal Lines) है।

भूकंपों का विश्व वितरण

भूकंप मुख्य रूप से प्लेट सीमाओं और भ्रंशों से जुड़े होते हैं। विश्व की प्रमुख भूकंपीय पेटियां हैं:

- प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी (Circum Pacific Belt): विश्व के 63% भूकंप यहां आते हैं। इसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड शामिल हैं। यहां ज्वालामुखी और भ्रंश सक्रिय हैं।

- मध्य महाद्वीपीय पेटी (Mid-Continental Belt): 21% भूकंप। यह केप वर्डे से अटलांटिक, भूमध्यसागर, आल्प्स, काकेशस, हिमालय से होकर प्रशांत पेटी में मिलती है। भारत इसी में आता है।

- मध्य अटलांटिक पेटी (Mid-Atlantic Belt): मध्य अटलांटिक कटक में, मुख्यतः भूमध्यरेखा के पास।

- अन्य क्षेत्र: पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, अदन की खाड़ी से अरब सागर, हिंद महासागर।

सुनामी: भूकंप का एक घातक परिणाम

सुनामी जापानी शब्द है, जिसका अर्थ है 'तट पर आने वाली समुद्री लहरें'। ये महासागरीय भूकंपों से उत्पन्न होती हैं और पूर्ण गहराई तक जल गति करती हैं, इसलिए विनाशकारी होती हैं। प्रशांत महासागर सबसे जोखिमपूर्ण है। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा में 8.9 रिक्टर तीव्रता का भूकंप भारतीय और बर्मी प्लेटों के कारण हुआ, जिससे सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आदि 11 देशों को प्रभावित किया। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम सबसे प्रभावित था।

भारत ने अक्टूबर 2007 में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली शुरू की, जो हैदराबाद के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में स्थापित है। यह 20 मिनट में भूकंप की जानकारी देती है और पड़ोसी देशों को भी साझा की जाती है।

भारत में भूकंपीय क्षेत्र और आपदा प्रबंधन

हिमालय और उत्तर भारत भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। यहां असम, कांगड़ा, बिहार, नेपाल, उत्तरकाशी जैसे बड़े भूकंप आए हैं।

दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जो पहले स्थिर माना जाता था, अब भूकंप प्रभावित है (उदाहरण: 1993 लातूर भूकंप)। 2001 में भुज (कच्छ) में 6.9 रिक्टर का भूकंप Zone V में होने और प्लेट गतिविधियों से हुआ।

मानवीय कारण: बड़े बांध (जैसे 1967 कोयना भूकंप), परमाणु परीक्षण, सड़क निर्माण से भूस्खलन। भारत में कम तीव्रता के भूकंप भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि निर्माण अवैज्ञानिक हैं। जापान में 7 रिक्टर कम हानि करता है, जबकि भारत में 5+ गंभीर।